本格整体院高久 大泉学園店・院長の高久(たかく)です。

前回の投稿で、ハガキ道の坂田道信先生のことを書きましたが、

坂田先生の講演会で、私が感動した話があります。それは、徳永康起という小学校教師の話です。

徳永康起先生は、熊本県出身の小学校教師。

森信三先生が、徳永先生を「百年一出(いっしゅつ)の教育者」と評されていたそうです。

徳永先生は熊本県の歴史始まって以来、史上最年少30代の若さで小学校の校長になられたほど優秀でしたが、

「教師の仕事は教壇に立って生徒と触れ合うことだ」

と5年で校長を降り、自ら志願してヒラ教員に戻った人でした。

そして、優秀な方でしたから赴任する先々の校長に嫌われて2年おきに出されています。

『出る杭は打たれる』ということですね。

さらに、大人のいじめというか、教師たちが一番敬遠している難しいクラスを受け持たされたのにもかかわらず、みんなを勉強好きに変えてしまうというのだから驚きです。

受け持ったあるクラスでは、授業の前に児童たちが職員室へ迎えに来て、騎馬戦みたいに先生を担ぎ、

「ワッショイ、ワッショイ」

と教室に連れて行ったというのです。

先生、早く教えてくれということですね。

なかなかこういう先生いなくないですか?

赴任する先々で、教師たちが敬遠する「問題児が多いクラス」を引き受けては、生徒たちを心から変えていったというエピソードが数多く残っています。

さて、以下、心に残った徳永先生のエピソードです。

◆エピソード1:柴藤少年と徳永先生の出会い

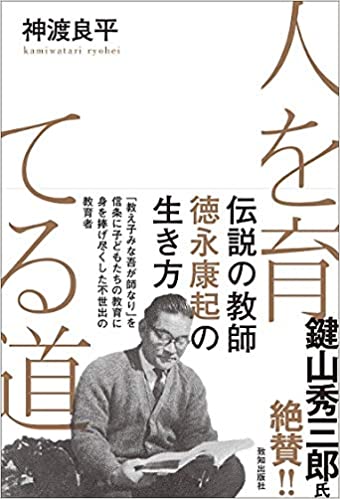

以下は、神渡良平氏が著書『人を育てる道』(致知出版社)および「人の心に灯りを灯す」ブログ(出典リンクはこちら)で紹介しているエピソードの一部を、引用としてご紹介させていただきます。

昭和八年、徳永先生は熊本の山奥にある分校へ赴任されました。

ある日、ドッジボール中のケンカを止めた徳永先生は、相手に馬乗りになって殴ろうとしていた少年の手をそっと握り、こう言いました。

「おい、清次君。今夜、宿直室に来い。君の根性を叩き直してやる」

清次君というのは、【炭焼きの子】と馬鹿にされ、風呂にも入れず、裸足で登校し、成績も悪く、先生からも無視されていた少年。

両親に捨てられ、おばあちゃんと2人暮らし。

食べていけませんから馬に炭俵を積んで自ら行商していたのです。

小学生で馬に炭俵を積んで行商ってちょっと考えられませんが。

そんな少年を「君」づけで呼び、一人前として受け入れた徳永先生のまなざしが、彼の心を変えていったようなのです。

私は1969年生まれですが、小学生のとき、先生は生徒に対して呼び捨てでした。

なので、徳永先生が「君」づけて呼んでいたことに普通の先生とは違うなと思いました。

さて、徳永先生はどうやって清次君の根性を叩き直したのかというと、その夜、先生は清次君を抱いて寝たそうです。

親に捨てられ、寂しさと貧しさを抱えていた彼の、爆発した怒りを感じていたのかもしれません。

以後、柴藤君は明るくなり、成績も上がり、周囲とも打ち解けるようになります。

しかし戦争の時代、彼は満州に出征し、終戦後は違法に侵攻してきたソ連兵に捕まり、シベリアで過酷な抑留生活を送ることになりました。

極寒の第七収容所でも彼は人の世話を焼き続け、5年にわたり過酷な状況を生き延びました。

帰国後は自動車学校の教官となり、不良少年4人を引き取り、育て上げました。

柴藤さんは、なぜそこまで他人を助けるのかと尋ねられると、こう答えたそうです。

「私が炭焼きの子と馬鹿にされていたとき、担任の徳永先生が、私を宿直室に連れて帰って抱いてくれました。

それで私のひがみ根性が消えたんです。今、その恩返しをしているんです。」

◆エピソード2:昼ごはんを食べずに生徒と一緒に遊ぶ

戦後の貧しい時代。

昼のお弁当の時間、弁当を食べずに校庭にいって遊んでいる子供達がいました。

あまりに貧しくて、弁当を持って来れなかったそうです。

徳永先生はそれを見て以来、昼ごはんを一切食べなくなりました。

お弁当のない生徒たちと一緒に昼休みに遊び、「誰も置き去りにしない」という姿勢を貫かれたそうです。

◆エピソード3:盗まれたナイフと、黙って救った先生

続いてご紹介するのは、戦前のある日、小学校で起こったナイフ紛失事件にまつわるエピソードです。

こちらも、神渡良平氏の著書『人を育てる道』(致知出版社)およびブログ「人の心に灯りを灯す」より、引用させていただきます。

ある日、学校で工作用の切り出しナイフが必要になり、子どもたちはそれぞれ親に頼んで買ってもらいました。

しかしA君は、親から「おまえは兄に比べて馬鹿だ」といつも言われていたため、頼むことができませんでした。

A君はおとなしい同級生のナイフを盗みました。

すると、その子が「ナイフがなくなった」と騒ぎ出し、教室は一気にざわつきます。

昼休み、徳永先生は生徒を外へ出し、ひとり教室に残ってA君の机の下を覗きました。

そこには、新品のナイフに墨を塗って古く見せようとした盗まれたナイフがありました。

先生はA君の事情をよく知っていたので、咎めることなく、自転車で近くの文具店へ向かいました。

同じナイフを買い、騒いでいた生徒の机の教科書の間にそっと入れました。

昼休みが終わり、生徒たちが戻ると、先生は言いました。

「君はあわて者だから、よく調べてみろ。他の子が疑われるのは気持ちが悪いからね」

その子が探すと、ナイフは教科書の間から出てきて、大喜びしながら「みんな、ごめん!」と謝りました。

先生は、ナイフを盗んだA君を一言も責めませんでした。

ちらっと見ると、A君は涙をいっぱいためて先生を見つめていたといいます。

その後、A君は徴兵され、ニューギニア戦線に向かいました。

特攻出撃の前日、両親に書くのは普通だったようですが、A君は、徳永先生にだけ遺書を書き残します。

「先生、ありがとうございました。

あのナイフ事件以来、徳永先生のような人生を送りたいと思うようになりました。

私の一生は、先生と出会えたことが最高の喜びです。

明日、命を懸けて飛び立っていきますが、最後に先生にお礼を伝えさせてください。

先生は、あのときぼくをかばって許してくださいました。

本当にありがとうございました。

死に臨むにあたって、先生にくり返し、ありがとうございましたとお礼を申し上げます。

そして最後に一言、

先生、ぼくのような子どもがいたら、どうか助けてやってください。

本当にありがとうございました。

さようなら。

A君はニューギニアのホーレンジャー沖の海戦で、米軍の戦艦に体当たりし、散華(さんげ)されました。

◆高久の感じたこと

私はこの話を読んで、涙があふれるのを禁じ得ませんでした。

整体院という場でも、親との関係が深いトラウマになっていたり、子どもの頃の「自分は愛されなかった」という記憶が、長年にわたる体の痛みとして表れている方がいます。

坂田先生の講演を聴きながら、徳永先生は、「自分には価値がない」と思っていた人に、「そんなことはない、あなたには価値がある」と伝えていた方のように思いました。

私も整体を通してこれからも伝えていきたいと思います。

後、徳永先生は腎臓病で早死にされてますが、睡眠時間を削ってほとんど徹夜状態でハガキを書いていたのが原因のように思われます。

森信三先生も、夜中までハガキを書いていたので脳梗塞になられたのでは私は思うのです。

寝ている間に細胞は修復されますので、睡眠は大事です。

人は自分の死ぬ時期を生まれる前から決めて地球に誕生するそうなのですが、せめてお二人とも苦しまずに逝って欲しかったですね。

◆まとめ

たった一言、たった一回の優しい行為が、人の人生を変えることがありますね。

子どものころ、優しくされた思い出というのは強烈に潜在意識に入りますね。

私も誰かに優しくされた記憶が、今も自分自身を支えてくれています。

それにしても都会ではなく、九州の熊本に本質をついた凄い先生が実在されていたのが驚きました。

地方に、もっとたくさん徳永先生のような方がいらっしゃるのではと思いを馳せました。

※出典:神渡良平著『人を育てる道』(致知出版社)/ブログ「人の心に灯りを灯す」より引用

(出典元はこちら)

参考文献